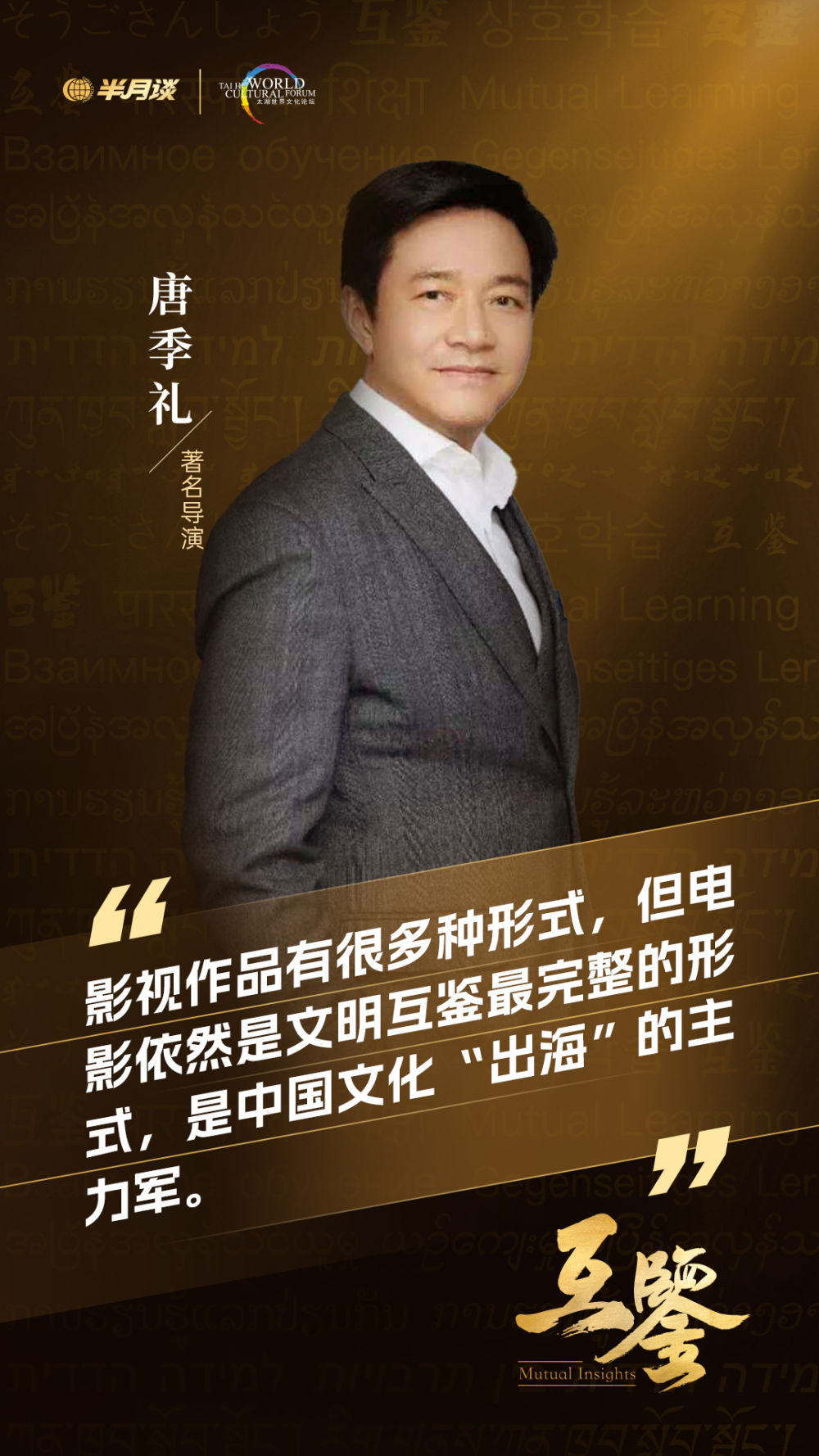

唐季礼:用电影架起“文明互鉴”的桥梁

“文明互鉴”,听来宏大,但在香港著名导演唐季礼的世界里,它是具体的、有温度的,是一个个镜头构建起来的理解与共鸣,是一次次文化的交融与心灵的碰撞。

从好莱坞到宝莱坞,从《红番区》到《功夫瑜伽》,这位驰骋国际的著名导演,用自己的作品践行着文化互鉴。他深知,电影是一种超越语言的载体,是构建人类共同精神世界的桥梁。

相互尊重,是文明互鉴的第一步

“文明互鉴,首先是尊重。”唐季礼强调。在印度拍摄《功夫瑜伽》时,他选择展现印度的宗教文化,而不是刻板地将镜头对准贫民窟。唐季礼在意文化的对等交流,“我们不能只是拿对方的‘异样’来做噱头,而要去挖掘那些可以和中国文化产生共鸣的部分。”

在这部中印合拍的电影中,他将中国武术与印度瑜伽相结合,一个强调“止戈为武”的儒家修养,一个强调“身心平衡”的精神追求。两者不同,却在哲学底蕴中找到了共鸣,这正是文明互鉴的魅力所在。

讲好中国故事,是创作者的使命

“文明互鉴的过程,也是讲好中国故事的过程。”

在唐季礼编剧的电影《十二生肖》中,讲述了中国文物如何在战乱中流失,又如何通过民间的努力追回。这不仅是对历史的回望,更是一次文化自信的表达。电影在上映三个月后,一位海外收藏家捐出了两件圆明园铜首。“文化的力量,是可以感动人的。”

文化出海,需要更强的支持系统

“年轻人有冲劲,有激情,也有奉献精神,可是核心还需要有钱去支持他。”谈及中国文化走出去的挑战,唐季礼直言不讳。他提到,在创作初期面临的最大问题之一就是资金,特别是对年轻创作者而言,拍摄一部能“走出去”的电影往往需要更大的投入和更多的耐心。

“内容有很多种形式,但电影依然是文明交流最完整的形式。”他说,无论是舞剧、话剧还是微短剧,都可以成为文化互鉴的载体,但电影拥有国际电影节、全球院线播出等成熟机制,是文化“出海”的主力军。

粤港澳大湾区:连接中外的文化支点

近日,唐季礼的微短剧制作中心正式落户深圳南山,“香港电影人曾是走出去的先锋,而现在大湾区是最大的票仓。”

大湾区的政策、人才、内容与科技的融合,让唐季礼相信这里能成为未来中国文化出海的重要“港口”。他认为,“文明互鉴”不仅是国家间的交流,更是行业、内容、技术之间的合作。一个强大的内容产业生态,需要政策支持、资金投入,更需要不断尝试与创新。

让世界看见中国,也让中国了解世界

功夫之外,还有哪些中国文化符号。“饮食文化。”唐季礼脱口而出。在他看来,功夫是中国文化最具标识性的输出方式之一,它凝聚了中国人的勇气、智慧与武德。但除此之外,饮食文化、爱国精神、强国故事等,都是值得被世界了解的“中国名片”。

“就算是竞争者,我们也可以成为朋友。”唐季礼回忆起《功夫瑜伽》上映后,迪拜的中国游客量增长了37%,中迪实现了免签。这些都是文化交流带来的“意外惊喜”,更是文明互鉴带来的真实成果。