新华网北京4月8日电(记者 李楠)近日,中国农业科学院蜜蜂研究所蜂产品质量与风险评估创新团队系统解析了九龙藤蜜、胡枝子蜜和黄芪蜜的特征标志物,并揭示其独特功能活性,相关成果发表于《食品科学与人类健康(Food Science and Human Wellness)》《食品化学(Food Chemistry)》等国际期刊。这项突破性研究为构建我国特色药用蜂蜜质量评价体系奠定科学基础,标志着我国蜂产品研究进入分子功能导向新阶段。

药用植物蜂蜜是蜜蜂采集传统药用植物花蜜经生物转化形成的特殊功能性食品。这类蜂蜜不仅含有普通蜂蜜的常规营养成分,同时富含黄酮类、萜类、苯乙醇苷类等植物次生代谢产物,以及特异性活性酶和微量元素,兼具营养与药用价值。我国作为全球最大的药用植物资源库,拥有约1.1万种药用植物(占全球1/3),为开发特色药用蜂蜜提供了得天独厚的资源优势。然而,该领域长期面临特征标志物不明确导致真伪鉴别困难、活性成分作用机制不清、缺乏科学质量评价体系等三大科学难题。

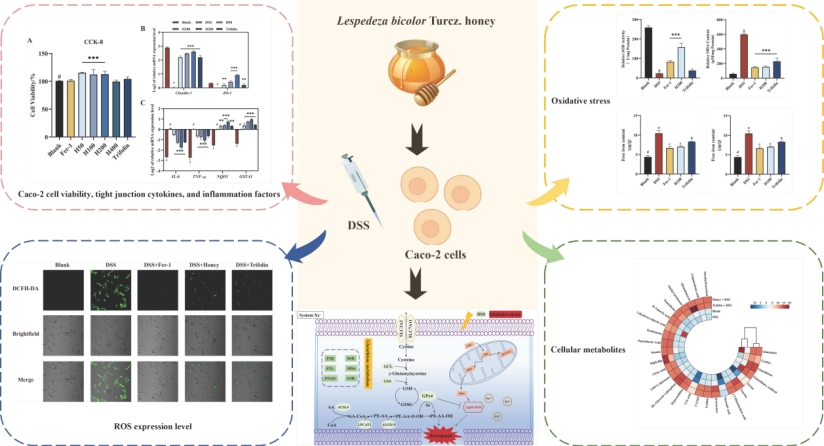

科研团队构建了“特征标志物-功能活性-作用机制”三位一体的药用蜂蜜综合评价体系,取得了三大突破性成果。一是建立了九龙藤蜜“分子指纹”识别技术。通过采用“双模组学”(非靶向+靶向代谢组学)首次发现广西九龙藤蜜中的特征标志物4,7,8-三甲基氧化二苯并呋喃-3-醇,并建立了精确定量法,灵敏度达ppb级,使广西特色九龙藤蜜实现“一物一码”式科学鉴真。二是揭示了胡枝子蜜肠道保护机制。通过多组学解析发现,山西胡枝子蜜的特征标志物山奈酚-3-O-半乳糖苷,并探究了其激活免疫信号通路,抑制炎症因子,增强抗氧化防御的活性机制,为溃疡性结肠炎等肠道疾病提供新型食源性干预策略。三是确立了黄芪蜜抗氧化“黄金标准”。突破了传统理化检测的局限,首次揭示了甘肃黄芪蜜的双标志物毛蕊花素和刺芒柄花素,并探究了其关键活性机制,发现毛蕊花素直接介导抗氧化活性,为甘肃黄芪蜜建立首个生物活性特征标志物鉴别标准。

该研究解决了长期制约行业发展的三大核心技术瓶颈:一是真实性鉴别技术体系的突破。针对传统感官评价和基础理化指标分析的技术局限性,率先构建了分子级溯源识别体系。通过整合非靶向代谢指纹图谱与多维度数据分析,实现了对蜜源植物种属、地理标志及加工工艺的精准鉴别。二是产品价值提升机制的揭示。开发了基于细胞和动物模型的功能评价体系,并结合多组学联用技术,系统揭示了药用植物蜂蜜活性成分的功能机制,为保健食品的研发提供了坚实的科学依据。三是产业标准化建设的推进。制定了涵盖理化指标、特征标志物及活性成分的多层次产品分级评价方法,为我国药用蜂蜜质量标准体系的构建奠定了重要基础。

该系列成果已深度融入我国地理标志蜂蜜保护体系,构建起“科技赋能-品质认证-价值提升”的产业升级闭环。通过建立蜂产品区块链地理标志溯源平台,已实现广西九龙藤蜜、甘肃黄芪蜜、山西胡枝子蜜等地理标志产品的全产业链监管,推动传统蜂产业向科技型大健康领域跨越转型。据估算,相关技术推广可使特色蜂蜜产品溢价提高30%-50%,为乡村振兴提供科技支撑。未来团队将拓展建立药用蜂蜜数据库,开发智能鉴别技术,助力我国抢占全球功能性蜂产品科技制高点。

该研究得到了国家自然科学基金、中国农业科学院科技创新工程、国家蜂产业技术体系等项目资助。