宗炳(375—443年),字少文,南阳涅阳(今河南镇平)人,是南北朝时期的书画家、理论家。他一生爱好琴艺、书法和绘画,尤其擅长言理。尽管出身于官宦之家,但宗炳本人对仕途并不感兴趣,他平生好游历山水,喜欢享受远足之乐。

在魏晋南北朝这一政治动荡的时代背景下,当时的文人产生了对个体存在意义的深刻思考,同时也促进了当时的文人对艺术本体意义的探究。宗炳正是在这样的环境中,从上层社会中抽身而出,将心灵寄托于自然美景之中。《画山水序》便是在这种心境下创作的成果之一。这部作品不仅体现了作者深厚的哲学修养与审美情趣,也反映了当时文人对于精神世界探索的态度。

《画山水序》是中国绘画史上最早的一篇山水画论。在此画论中,宗炳引入“道”的概念,继承并发展了老、庄的美学思想,主张在对山水进行欣赏时要做到对“道”的观照。这在一定程度上表明了我国古代画家在对山水进行审美欣赏的同时也进行着对于大自然的深刻感悟。其中有对自然美的认识,但不只限于初步的认识。《画山水序》阐明了欣赏山水画时需要保持心灵虚寂清静的状态,表明了在进行审美观照时会达到审美愉悦和审美享受。

《画山水序》以一个新的视角对山水进行了观摩。以下从文中提到的几个命题来探讨《画山水序》的美学意义:

澄怀味象。“澄怀味象”是《画山水序》中一个非常重要的美学命题。借此命题,宗炳阐明了审美主体和审美客体之间的关系。他认为,欣赏山水的心理前提是虚静和无为。正如他在文中写到的,“圣人含道映物,贤者澄怀味象”,即圣人把握了“道”来对应物类,贤人澄澈自心来体会物象。具体到山水中,就可以从山水中得到一种愉快和享受。其中,“澄怀”是对审美无功利的具体体现,是对老子“涤除玄鉴”以及庄子“心斋”“坐忘”的继承和发挥。要求在进行“味象”,具体到山水中,就是对审美形象产生审美享受之前,观赏者的主体必须有虚静空明的心境。

宗炳“澄怀味象”的命题,对审美关系进行了深度的概括,是含有“万物静观皆自得,四时佳兴与人同。道通天地有形外,思入风云变态中”之意的高度总结。宗炳提出的“澄怀味象”,意在要求审美主体在对山水进行审美欣赏时,需涤除私心杂念,摆脱现实功利,进而直达内在精神,获得审美享受。

“畅神”说。宗炳在《画山水序》中阐述的山水“畅神”说,打破了先秦时期“致用”和“比德”的束缚,突出山水审美意象给人带来的精神上的审美愉悦。正如宗炳在《画山水序》中最后一段所说:“圣贤映于绝代,万趣融其神思。余复何为哉,畅神而已。神之所畅,熟有先焉”。这段话突出了审美主体进行审美欣赏的独立意识,强调了审美主体的愉悦之感。这从理论上解放了山水画创作者的精神思想,从而有助于绘画者对于自然美和人格美的超脱。在山水画的创作中,我们竭尽全力观察的同时,也在普遍与平凡的自然事物中,获得更高的精神享受,这一点深深影响了之后山水画家的创作。

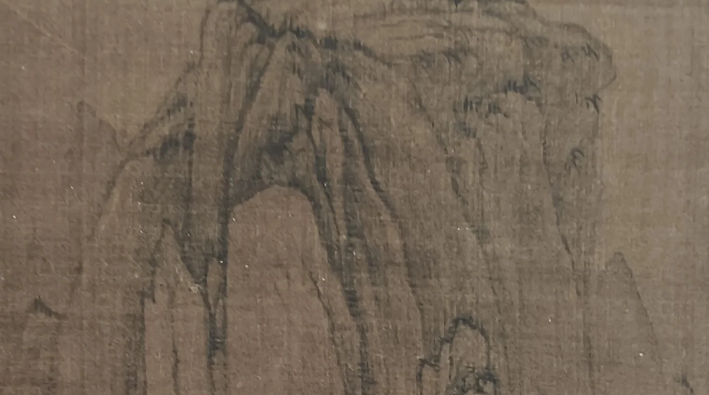

以形媚道。宗炳在《画山水序》中提出“以形媚道”的观点。儒、释、道三家思想对“道”的解释都不相同。《道德经》中的“道”在万物未有之前,在时间上有超越性。宗炳在《画山水序》中主要继承和发展了老庄思想,这里的“道”即老庄哲学中的重要概念,宇宙万物的根源和本体。宗炳在文中提出:“山水以形媚道,而仁者乐。”“道”显现于各种物象,但没有具体的形态。山水作为一种自然物象,从远看,其外在形态具有独立的审美价值,能够体现“道”的空灵、虚远等特质。他认为山水之形可以成为“道”的体现和载体,通过描绘山水的形态来展现“道”的魅力,强调了山水与“道”在精神层面的契合;从近观,“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,又好像变得不可察、不可识了,无怪乎“仁者乐”了。而这些都可以通过心神感应到,正如宗炳在文中所言:“夫以应目会心为理者,类之成巧,则目亦同应,心亦俱会。应会感神,神超理得。”审美主体将自我的感情移入山水之中,从而达到审美主体与山水的统一。在这里,艺术成了一种“应目会心”乃至“应会感神”之道。

对山水的感悟,不能只是说说而已,要身体力行才可以。宗炳就十分重视这一点,他在《画山水序》中写到:“夫理绝于中古之上者,可意求于千载之下。旨微于言象之外者,可心取于书策之内。况乎身所盘桓,目所绸缪。以形写形,以色貌色也。”这样才能在领略山水形式美的同时,更加体会到山水中“道”的体现。毫无疑问,这在山水画的创作当中,起着至关重要的作用。

在宗炳的笔下,对“道”的感悟与对绘画的创作融合为一。老子在《道德经》中提到:“道常无为,而无不为。”“道生一,一生二,二生三,三生万物。”按老子所言,“道”是万物得以生存的依据,与天地万物都不同,道能生天地万物,故又可体现为“有”。而在此画论中提到的“夫圣人以神法道,而贤者通”“于是闲居理气,拂觞鸣琴,披图幽对,坐究四荒,不违天励之藂,独应无人之野。峰岫峣嶷,云林森眇”恰恰印证了这一点,显示了作者内心的追求。

宗炳的《画山水序》不仅是一部重要的山水画论著作,更是道家思想在艺术创作领域的深刻体现。它通过对山水之美的独特见解和对创作过程的深入剖析,展现了道家思想对自然、生命和艺术的独到理解,为后世山水画的发展奠定了坚实的理论基础。(张佩佩 作者单位:保山学院艺术设计与珠宝学院)