五百里滇池奔来眼底,披襟岸帻,喜茫茫空阔无边。

数千年往事注到心头,把酒凌虚,叹滚滚英雄谁在?

——昆明大观楼长联名句

晨曦初露,滇池水面上泛着琉璃般的光泽,几只水鸟掠过天际。不远处的西山半山腰,阳光在山间小路上透过叶片间隙洒落斑驳光影。

这里是昆明,一座在徐霞客笔下“桃花流水,不出人间,云影苔痕,自成岁月”的理想家园,一座让汪曾祺念念不忘、让朱自清赞叹不已的诗意栖居之地。

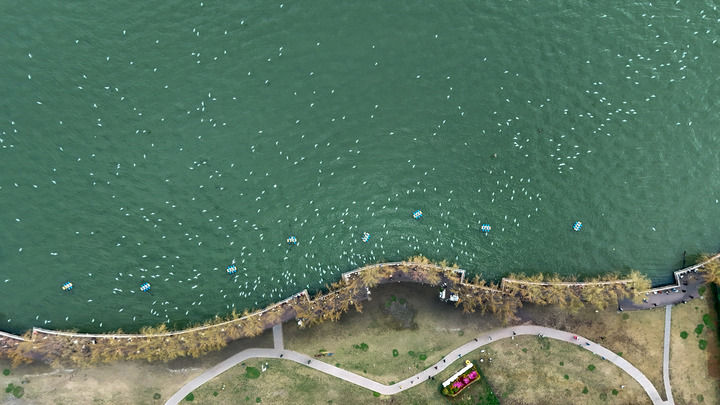

1月25日,游客在滇池绿道外海段一期小渔村段休闲游览。新华社记者 陈欣波 摄

大师流连千般赞

“昆明的雨季是明亮的、丰满的,使人动情的。”汪曾祺在《昆明的雨》中如是写道,“城春草木深,孟夏草木长。昆明的雨季,是浓绿的。草木的枝叶里的水分都到了饱和状态,显示出过分的、近于夸张的旺盛。”

这位在西南联大求学的文学大师,一生都对昆明怀有特殊的情感。他在文中细细描摹过昆明的杨梅、缅桂花、菌子,甚至连仙人掌都能开出美丽的黄花。在他笔下,昆明的一草一木都饱含生机,恰如杨慎诗云:“天气常如二三月,花枝不断四时春。”

朱自清同样在《滇游漫记》中留下对昆明的赞美:“昆明气候之好,是别处比不上的。四季如春,名副其实。冬天不冷,夏天不热,真是个好地方。”这位散文大家在昆明度过了抗战岁月,虽然生活清苦,却仍为这座四季如春的城市所倾倒。

西南联大教授刘文典直言:“真正够得上说是春城的,只有昆明。”

这些文学大师的记忆,如同散落在时光中的珍珠,串联起昆明的自然之美与人文底蕴。

这是7月7日在昆明滇池海洪湿地公园拍摄的白鹭。新华社记者 陈欣波 摄

万顷晴沙一镜开

“滇池倒映西山月,万顷晴沙一镜开。”昔日文人笔下的滇池美景,正重新焕发光彩。十余年生态建设,昆明交出了一份令人瞩目的绿色答卷:昆明开展滇池典型水域生态修复,环滇池湿地植被覆盖率从2007年的13.1%提升到现在的约81%;2024年,昆明市环境空气质量优良率99.7%,首次在全国168个重点城市排名第一……

数字背后,是对“两山”理念的忠实践行。通过压减燃煤、淘汰黄标车、整治扬尘等“组合拳”,空气质量显著提升,重现了明代文人诗中“琉璃泻地月清凉”的澄明境界。

水治理方面,洛龙河等入滇河道水质达Ⅱ至Ⅲ类,劣Ⅴ类水体全面消除。沐春湖、泛春湖水环境整治项目获2024年世界景观建筑奖。如今的滇池周边,已形成了“水清、岸绿、景美”的城市水景新体验。

茶马古道续新篇

“十里不同风,百里不同俗。”在昆明这座多民族聚居的城市,正在书写新时代的“茶马古道”传奇。

在昆明西山风景名胜区入口,有一条极具特色的“茶马花街”。它采用了一条主轴线、两条巷道、三条连廊、两个广场的布局,既保留了本土民居风格,又融合了现代元素。它不仅仅是一条美食街,更是集中展示“民俗味、民族情”的文化长廊。走进花街,仿佛走进了老昆明人的记忆。

近年来,昆明市提出通过空间、文化、经济、社会、心理五个维度的全方位互嵌,力争到2028年建成200个互嵌式示范社区。这些社区打造党群活动室、民族团结广场等共享空间,依托“智慧云社区服务平台”实现线上线下互动融合。各社区常态化开展“中华文化讲堂”“民族团结故事会”等宣教活动,让人想起昔日马帮文化中的“同心酒会”,只不过今日之“马帮”变成了穿梭于城市间的文化使者。

2月15日,市民游客在滇池边喂红嘴鸥。新华社记者 彭奕凯 摄

西南门户通天下

茶马古道铃声远,滇越铁路汽笛扬。从古代的南方丝绸之路到如今的中老铁路,昆明始终是中国面向南亚东南亚的开放门户。2025年1至7月,昆明市规模以上工业增加值同比增长7.5%,让人们重新看到清代诗人笔下“万商云集百业兴”的盛况。

中老铁路成为昆明开放发展的“黄金通道”。据统计,2025年上半年跨境货物运输超300万吨,磨憨铁路口岸通过“5G+AI”智慧化改造,货物通关时间从40小时压缩至5小时内;龙门吊来回作业,列车鸣笛启程,作为中老铁路进入昆明的第一站,云南腾俊国际陆港一片繁忙景象。

消费市场同样表现亮眼,社会消费品零售总额同比增长4.0%。消费品以旧换新政策持续显效,限额以上单位文化办公用品类、家用电器类等增长显著。昆明正从“四季如春”的旅游胜地蜕变为“机遇如春”的投资沃土。

中外滋味融一城

昆明不产咖啡豆,却有着中国咖啡文化得天独厚的基因。金碧路的梧桐树影里,咖啡已香飘近一个世纪。咖啡香与普洱茶香交织成独特的城市味道。

不久前,2025滇池国际咖啡文化嘉年华的成功举办,展现了昆明作为咖啡文化中心的魅力。9天时间,280.59万人次汇聚滇池东西两岸,体验这场以“与全球共萃、与万物共生”为主题的文化盛宴。东岸聚焦“与世界、与艺术”主题,汇聚东南亚4国头部咖啡品牌;西岸则成了年轻人的乐园,以“与未来”为核心,热气球音乐派对、二次元主题巡游等活动令人流连忘返。

咖啡与茶的对话也在同步进行。在“咖茶对话”区域,普洱茶艺师与咖啡师并肩而坐,优雅温壶、冲泡,茶艺师将一盅陈年普洱茶递给刚品尝完深烘咖啡的客人。这让人想起汪曾祺笔下昆明茶馆的热闹景象:“昆明茶馆里卖的都是青茶,茶叶不分等级,泡在盖碗里。”

传统与现代在这座城市和谐共存,恰如咖啡与茶的完美融合。

6月19日拍摄的第9届中国—南亚博览会举办地昆明滇池国际会展中心。新华社记者 胡超 摄

人间最忆是昆明

春城无处不飞花,四季如春最宜人。如今的昆明,正在书写新时代的绿色传奇——

“300米见绿、500米入园”的都市生态网络,让市民随时随地都能享受自然之美;建成区绿地面积增至17.16平方公里,人均公园绿地面积达18.71平方米,真正实现了“满城山水满城绿”的生态愿景。

每年冬天,来自西伯利亚的红嘴鸥如期而至,成为昆明独特的风景线。这些可爱的生灵已经与昆明人建立了深厚的友谊,也成为春城生态改善的最佳见证者。

今天的昆明,正成为八方宾客体验“有一种叫云南的生活”的第一站。不少短期消费延伸为长期旅居,使昆明成为诸多外地游人心中的“第二故乡”。

2025年上半年,云南共接待280.3万人次旅居游客,同比增长45.4%,旅居游客在云南人均停留91天,同比延长11天。

西山上的龙门石刻静静俯瞰着滇池波光,临近翠湖的西南联大旧址仍在诉说往昔峥嵘岁月,金碧路的咖啡馆里百年茶香与咖啡醇香奇妙交融。朱自清也曾感叹:“昆明的好处,在于天气好,所以草木常年是绿的,花常年是开的。”

9月5日至9日,当从世界各地来参加2025全球南方媒体智库高端论坛的嘉宾穿行在昆明的大街小巷,他们看见一座生机勃勃的现代化国际都市屹立于中国的西南,他们看见来自世界各地的友人在此找到身心的归宿,他们徜徉在斗南花市的“花花世界”,他们沉醉于滇池西山的日落,他们惊叹于来自大山野生菌的鲜味馈赠和万物和谐共生的斑斓图景……正如一位国际友人由衷感慨:“昆明‘偷’走了我的心。”

你是否同我一样,在离开昆明之后,常常会想念昆明的雨,想念昆明的草木,想念在昆明的难忘时光? (胡喆 胡了然)